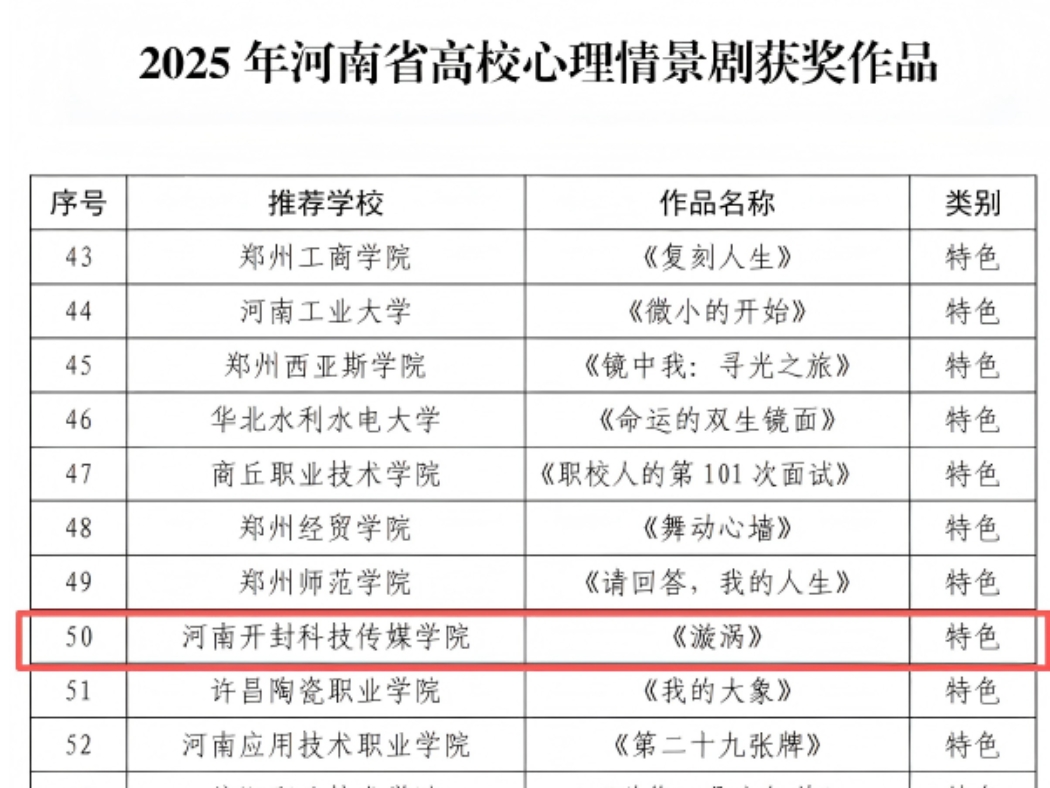

近日,省委教育工委、省教育厅印发《关于开展2025年全省高校心理情景剧作品征集展演活动的通知》,我校心理中心联合融媒学院原创心理情景剧《漩涡》凭借深刻的主题内涵与精良的呈现效果,获评河南省高校心理情景剧“特色”作品。该剧以“竹子四年扎根、一朝猛长”为隐喻,生动展现大学生在成长中破局解惑的历程,恰如我校心理健康教育工作——以长期深耕为基,以多元载体为桥,逐步构建起覆盖全员、贯穿全程的心理健康教育“生态圈”。

剧作育心:情感共鸣叩击“心”门

在心理健康教育领域,心理情景剧既是艺术表达的窗口,更是“体验式”育人的有效载体。此次获奖作品《漩涡》,聚焦大四学生周小元的成长困境,生动呈现了其在多重压力下的心理状态。最终,在苏晴老师的悉心引导下,她重拾信心与热爱,其配音作品获得业界关注与实习机会,深刻诠释了“厚积薄发、扎根成长”的人生哲理。

心理健康教育与咨询中心教师张倩说:“该剧以‘大四迷茫’为主题,精准把握了这一学生群体在深造、就业等方面的共同困惑。作品不仅真实呈现成长困境,更注重传递积极求助与有效脱困的路径,体现了心理教育的正向引导价值。”她进一步说,“这也是我校心理情景剧连续两年获得省级荣誉的关键所在——它既源于学生对心理健康议题的持续关注、对日常生活的细致观察,也离不开团队高效协作与精益求精的创作态度。”

机制为纲:校院协同织密“心”网络

从心理情景剧的创作延伸至心理健康工作的整体格局,我校始终秉持“全员育心、全程护心”的工作理念,着力构建系统化、网络化的心理服务体系。学校成立心理健康工作领导小组,统筹全校心理教育工作顶层设计;各学院设立心理服务站,推动服务下沉至基层单位。

在此基础上,心理中心专业教师与各学院心理专员“结对”组建“心·联盟”,形成“校级统筹、院级落地、双向联动”的工作机制。张倩介绍:“通过学校心理中心制定方案、院级二级心理站对接落实,实现了心理风险的快速识别与服务的全面覆盖。各学院‘一院一品’特色心理活动也因贴近学生实际需求,取得了良好反响。”

此外,学校积极构建“学生—教师—家长”三维协同的心理支持体系:以学生为主体形成心理成长闭环,以教师为引导将心理育人能力提升纳入师德与专业发展培训,同时借助家访、新媒体平台推送等方式增强家校沟通,凝聚育人合力,共同守护学生心理健康,确保每一位学生都能获得及时、有效的心理支持。

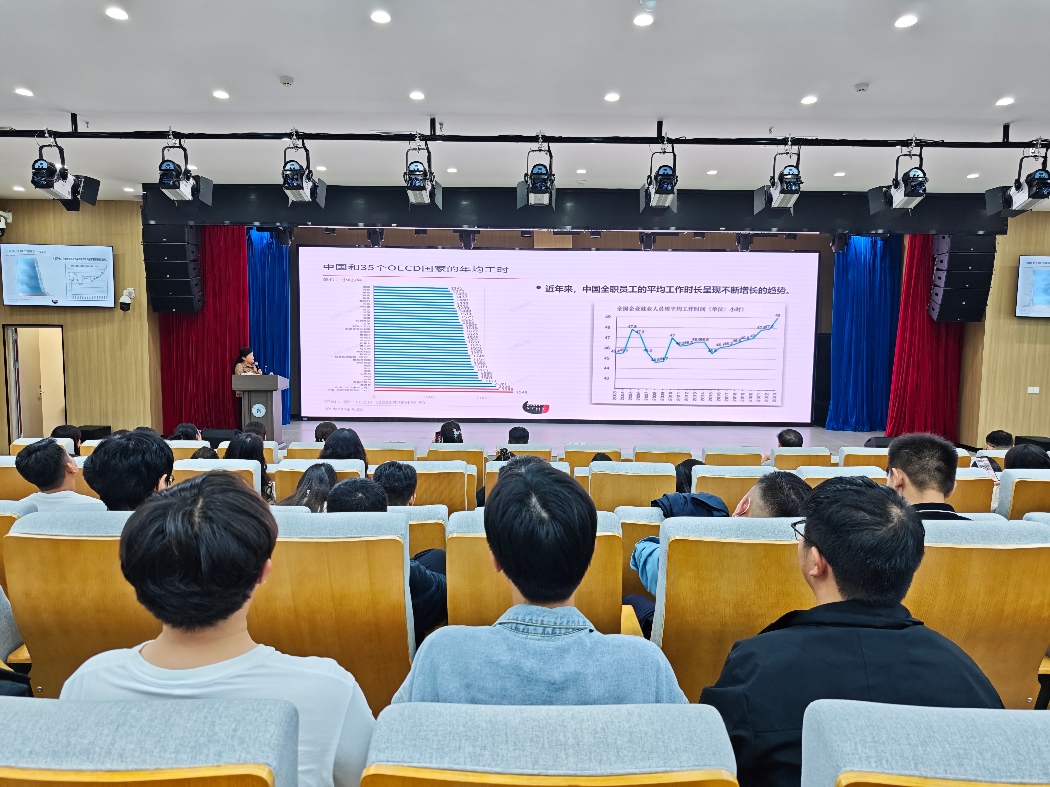

载体为桥:多元活动润泽“心”土壤

学校以吉祥物“愉快”为IP精心打造《大学生心理航行探索指南》,将全年心理健康教育活动系统划分为“启航、破浪、探渊、归港”四大主题模块,形成“月月有主题、季季有特色”的育人节奏。除心理情景剧外,还通过心理游园会、团体辅导等多样化形式,为学生提供全方位的心理支持。

心理协会成员介绍到:“230余名协会成员是各项活动的重要力量。在‘启航季’中,我们策划了‘以花之名,予以友爱’等特色活动,朋辈导师帮助超过80%的新生缓解了心理求助顾虑。心理协会始终发挥着连接朋辈与专业支持、校园生活与心理服务、个体成长与群体共建的重要桥梁作用。”

学校还充分发挥传媒学科优势,推动心理健康教育与艺术创作、新媒体传播有机融合。心理中心副主任刘康昱说:“学校一方面开设《艺术与心理实践》《抗压训练》等特色课程,以学生喜爱的方式普及心理知识;另一方面,持续孵化如《漩涡》《心墙》等优质心理情景剧,并借助‘科传心语’新媒体矩阵广泛传播。”心理中心主任朱利娟也表示:“这些举措旨在让心理健康理念‘活起来’,渗透至校园生活的各类场景,形成具有我校特色的心理育人文化名片。”

科技赋能:打造心理健康“心”防线

硬件设施与智慧平台建设为我校心理健康教育工作提供了有力支撑。总面积达850平方米的双校区心理中心配备多种专业化功能空间,充分满足学生多样化需求。学校紧扣“科技为底色、传媒为特色”的办学定位,联合计算机专业共同研发大数据心理健康服务平台,推动心理预警与帮扶服务向智能化方向发展。

刘康昱介绍,学校系统性引入心理健康智慧服务云平台,构建起覆盖全体学生的动态监测与精细化管理体系。朱利娟进一步阐释,此平台集成心理测评、危机干预与档案管理三大核心功能,结合中国科学院电子心理沙盘等专业工具,形成‘量表数据+行为表征’的双重筛查机制,显著提升了心理预警的精准度,有效推动了校园心理服务从‘被动响应’向‘主动预防’转变。

目前,学校正与计算机专业深化合作,共建大数据心理服务平台,由应用心理学学科带头人赵俊峰教授领衔开展智能化心理应用研发,持续筑牢校园心理服务的“智慧防线”。

展望未来,朱利娟认为科技创新为心理健康教育开辟了广阔空间:“通过大数据技术,我们将深入分析心理测评数据与日常行为数据,构建更精准的风险预警模型,实现心理问题的早发现、早干预。未来,人工智能技术还可为学生定制个性化辅导方案,有效提升心理服务的针对性、时效性,更好地满足学生需求。”

深耕未来:多维孕育特色“心”发展

从《心墙》到《漩涡》的省级荣誉,从“科传心语”新媒体矩阵的广泛传播,到大数据平台的智能赋能,我校心理健康教育已形成“科技+传媒+专业”的独特模式,让“育心”与“育人”同频共振。

未来,学校将持续深化校院协同机制,优化心理服务流程;聚焦课程创新,打造心理健康“金课”,进一步强化“科技+传媒+专业”三维生态发展特色——升级智慧心理平台,探索短视频、直播等新型传播形态,营造全员关注、全员参与的心理健康良好氛围,为培养“担当民族复兴大任的时代新人”筑牢坚实的“心”支撑。