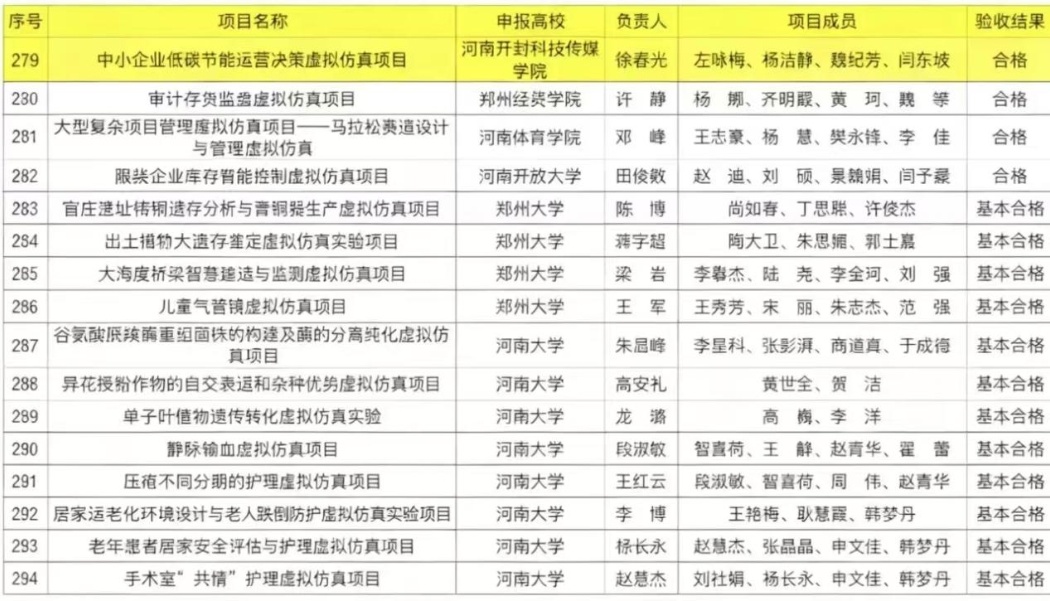

近日,河南省教育厅发布《关于公布第二批本科高校虚拟仿真实验教学系列项目验收结果的通知》(教办高〔2025〕83号),我校商学院徐春光教学团队建设完成的“中小企业低碳节能运营决策虚拟仿真项目”顺利通过验收。

该项目依托省级虚拟仿真实验教学中心及课程群资源,聚焦“绿色决策、节能管理、低碳运营”三大核心,项目融合虚拟现实、多媒体、人机交互、数据库和网络通信等先进信息技术,构建了一个集企业运营认知、战略制定、绿色节能管理与综合实操于一体的交互式教学平台,落实新文科背景下的育人要求。

从“构思破题”到“攻坚落地”:直击痛点的创新实践

面对中小企业普遍面临的经营环境复杂多变、绿色低碳技术滞后、管理策略缺失等现实挑战,我校商学院联合厦门网中网软件有限公司,依托“绿色低碳经济与管理虚拟仿真课程群”,在虚拟仿真平台上重构企业运营管理的全过程,让学生以“企业管理者”的角色身份,置身于仿真环境中进行动态模拟与战略判断,着力解决传统课堂教学中存在的实践环节弱化、企业决策情境缺失、学生参与度不足等问题。

在项目建设初期,团队也面临着各种各样的难题:要保障系统内容设计与实际企业管理逻辑的高度一致性,确保学生模拟操作的决策具有现实意义与专业深度,又要克服技术平台高度集成化与模块分布式运行之间的复杂性,保证实验内容既具备足够挑战性,又不至于超出学生认知负荷,实现高阶性、创新性和挑战度(“两性一度”)的有机统一。

为破解难题,项目团队在教学内容设计、技术架构部署等方面进行了充分论证与迭代优化。课程内容围绕“认知、体验、参与”三个教学阶段进行递进式组织,逐步引导学生深入掌握企业低碳节能运营的各类知识与技能;平台还采用三维高仿真交互场景,确保用户体验的流畅性与沉浸感。同时,针对各模块任务设定科学合理的评估标准,通过实时反馈机制帮助学生及时掌握学习成效,形成完整的教学闭环。项目以“点线面”教学思维设计为框架,构建“企业认知”“静态经营决策”“动态经营决策”以及“自由操作实验”四个板块,在其中嵌入十四步交互任务,覆盖从战略规划、资源配置等全过程教学内容。所有操作步骤均通过人机交互完成,结合系统评分机制与任务驱动导向,实现理论传授与能力培养的深度融合。

从“纸上谈兵”到“沉浸式决策”:探索实验教学新路径

实验项目自2024年春季学期在商学院学生中开展实践,主要应用于商学院人力资源管理、财务管理专业课程教学。“不同专业学生在使用中的关注点略有差异,”项目负责人、商学院院长徐春光说,“人力资源管理专业学生更注重企业战略与组织协同的逻辑,而财务管理专业学生则更聚焦成本控制与资源配置。总体来看,各专业学生普遍反馈平台的交互体验真实、学习兴趣显著提升,能在动态模拟中体会到企业运营决策的复杂性与系统性。”

徐春光介绍,教师在课堂上采用“理论讲授—仿真体验—反思提升”的三段式教学结构。先通过课堂讲授帮助学生理解低碳节能运营的核心理论与管理逻辑,随后引导学生在虚拟场景中以企业管理者身份进行模拟决策与试错,在任务驱动下完成十四个关键操作步骤。最后再通过课堂汇报和数据分析环节,引导学生反思操作结果、回归理论分析,实现从“学知识”到“用知识”的循环。这样的教学设计既强化了知识迁移,也培养了学生的战略判断与系统思维能力。

“项目融入课堂后,学生学习的主动性、参与度和创新思维能力均显著提升。”徐春光说。一个人力资源管理专业的小组在模拟经营过程中,通过优化资源配置、调整生产线能耗结构,使虚拟企业的节能绩效得分位居全班第一。在复盘中,学生们主动分析决策背后的理论逻辑,并将结果与企业战略模型相结合,展示出较高的综合运用与反思能力。这种“沉浸式学习—反思式提升”模式,让学生真正体验到理论知识的现实价值。

2022级人力资源管理一班的李书轩表示,与传统课堂中被动听讲不同,虚拟仿真平台的学习更加情景化,自己会扮演企业管理者角色进行一系列决策,每一步结果都会影响最终绩效:如“动态经营决策”模块中的能源配置环节,原本课堂上讲的能源成本优化听起来十分抽象,但在系统中要实时平衡产能、能耗和利润,才发现理论中“边际成本”与“绿色绩效”的关系非常直观。李书轩说:“这次实验让我真正理解了低碳运营决策的复杂性和系统性。这样的学习让我更有参与感,也更容易理解理论背后的实际逻辑。我的综合分析和决策等能力都得到了提升,这种体验远超传统课堂,让我能更自信地面对未来的实际管理工作。”

从“省级验收”到“未来可期”:构建技术创新与教学改革新范式

此次虚拟仿真项目成功通过省级验收,不仅是一次教学技术的创新实践,也为高校加强校企合作、推进实践教学改革提供了成功范式。一直以来,商学院始终坚持立德树人的根本任务,以服务人才培养为目标,结合“以专业建设为主线,以课程建设为核心,强化实践教学”的办学思路,创新人才培养模式与人才培养机制,重视培养学生的专业能力、创新精神和实践能力。

接下来,学校将以此为契机,持续优化虚拟仿真教学体系,深化教学改革,加强资源共享与开放应用,着力构建特色鲜明的实验教学新生态,为服务区域经济绿色转型和培养高素质应用型人才贡献力量。